There Is No Way To Run

Ning stasiun balapan..

Kuto solo sing dadi kenangan..

Kowe karo aku....

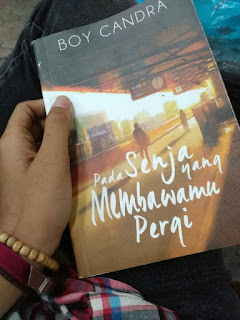

Aku tak bisa menahan senyumanku ketika suara Didi Kempot yang menyanyikan lagu Stasiun Balapan tersebut terdengar. Aku bukan penggemar campursari, satu-satunya lagu jawa yang aku tahu hanya Stasiun Balapan. Bahkan aku tak tahu Didi Kempot adalah seorang penyanyi jawa kondang sebelum aku diberitahu kalau dialah yang menyanyikan lagu Stasiun Balapan itu. Maklum saja, darah jawa tidak mengalir di darahku. Dari aku lahir sampai aku menduduki sekolah menengah atas, aku hidup di Medan. Ada yang bilang, seorang keturunan batak suka sekali merantau untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Mungkin itulah sebabnya, ayahku termotivasi untuk menyuruhku melanjutkan kuliah di luar kota, dan aku memilih kota Solo karena Solo dekat dengan Jogjakarta. Kakakku kandungku menetap dan berkeluarga di Jogjakarta.

Aku pun merogoh kantongku dan menyerahkan tiketku kepada kondektur. Setelah beberapa menit mengecek dan membolongi tiketku dengan pembolong kertas, kondektur tadi mengembalikan tiketku. “Terima kasih,” Aku menanggapi pernyataan terima kasihnya dengan senyuman.

Kurang lebih sudah satu tahun aku tidak menaiki kereta rute Jogja—Solo, padahal semasa kuliah setiap bulan aku pasti menaiki kereta yang berharga sepuluh sampai dua puluh ribu ini. Sekarang aku bekerja di salah satu bank di Jakarta. Panggilan pekerjaan itu datang sehari setelah aku diwisuda. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku memilih bekerja di sana. Walaupun Jakarta merupakan kota terakhir dalam daftar keinginanku untuk sebagai tempatku bekerja. Walaupun aku harus meninggalkan dan menjalani hubungan jarak jauh dengan Dirga, padahal saat itu kami masih berpacaran selama dua minggu.

Dirga, dialah alasanku jauh-jauh dari Jakarta dan memanfaatkan hari cutiku untuk menikmati malam tahun baru bersamanya. Aku sengaja tidak memberitahunya kalau aku akan ke Solo. Aku ingin memberikan kejutan padanya.

“Sebentar lagi, kita akan tiba di pemberhentian terakhir.. Semua harap bersiap-siap.” Seketika semua orang bergerak karena ucapan kondektur barusan. Gerbong yang kutempati mendadak ramai. Sebagian orang di gerbongku langsung berdiri di depan pintu keluar. Ketika kereta berhenti dan pintu gerbang dibuka, semua orang keluar secara teratur.

Aku menarik napas lega. Di hari libur, Balapan terlihat lebih ramai dari hari biasanya—setidaknya itu yang aku rasakan semasa kuliah. Aku berjalan ke depan stasiun untuk mencari taksi. Namun aku menghentikan langkahku ketika melihat deretan tempat duduk yang ada di teras stasiun. Senyumku mengembang, perasaan hangat menjalari tubuhku. Setiap cerita cinta selalu ada ada tempat yang menjadi saksinya. Bagiku, tempat inilah yang menjadi saksi cinta aku dan Dirga.

“Mau kemana, Mbak?”

“Ir. Sutami ya, Pak. Depan kampus.”

“Oh iya, Mbak,”

Aku tidak bisa menahan rasa bahagiaku ketika taksi yang kutumpangi menyusuri jalan. Aku mengingat-ingat setiap celah jalan, sesekali aku tertawa ketika mengingat hal yang menurutku lucu.

“Solo kalo liburan sekarang jadi macet, Mbak. Padahal waktu saya masih SMA, saya masih bisa sepedaan di jalan raya gini, nggak takut ditabrak. Kalo sekarang, orang mau nyebrang aja kudu hati-hati banget,” pengemudi taksi mencoba mencairkan suasana, ketika kami terjebak macet di salah satu perempatan. “Dulu, sih, dari Balapan sampe Ir. Sutami bisa cuma makan waktu 15 menit. Lha sekarang, 30 menit aja itu udah ngebut, Mbak.”

“Ya berarti kota Solo udah maju, Pak. Udah banyak yang kenal Solo,” aku menanggapi si pengemudi taksi.

“Iya, sih, Mbak. Hehe.. Setoran juga jadi naik kalo pas liburan. Terus bangga juga jadi warga Solo, walikota Solo sekarang jadi jadi Gubernur di Jakarta, terus bentar lagi pasti jadi presiden, hahaha.” Si pengemudi taksi menunjuk poster bergambar Jokowi yang ada di pohon sudut jalan. Aku tersenyum menanggapi kata-kata si pengemudi taksi, rasa rinduku terhadap kota ini semakin besar.

Aku memandangi rumah kecil berpagar cokelat yang ada di hadapanku—rumah kontrakannya Dirga. Dirga juga seorang perantau, dia berasal dari Bandung. Terkadang aku heran, mengapa ada orang dari Bandung jauh-jauh ke Solo, padahal universitas di Bandung banyak yang lebih baik dan kehidupan di sana jauh lebih maju dari Solo. Waktu ditanya, ia selalu hanya menjawab, “Kalo aku di Bandung, aku nggak ketemu kamu,” Dan aku pun menyerah bertanya kepadanya. Tidak seperti aku, dia lebih memilih mengontrak rumah daripada indekos. Lebih luas katanya.

Seperti yang kuduga, pagar besi rumahnya tidak dikunci. Dari dulu Dirga memang tak pernah mengunci pagar rumahnya. Aku pun masuk ke halaman rumahnya, dan duduk di salah satu kursi yang ada di teras rumahnya. Dirga pasti masih di kantor. Aku melihat jam tanganku, 16.15. Masih ada waktu dua jam lagi menunggu Dirga pulang. Aku menyenderkan punggungku di kursi, penerbangan dari Jakarta—Jogja, ditambah perjalanan kereta Jogja—Solo membuatku lelah. Sebenarnya, aku bisa saja memilih penerbangan dari Jakarta langsung ke Solo, tapi aku ke Solo bukan hanya untuk bertemu Dirga. Aku ke Solo untuk mengobati rasa rinduku dengan Solo, dan Stasiun Balapan adalah salah satu obatnya.

Aku membuka mata. Tersenyum ketika mendapati Dirga ada di sampingku sambil melihatku.

“Hei, aku...”

“Kamu kenapa kesini?” pertanyaan Dirga memotong ucapanku.

Aku menegakkan tubuhku. Kemudian mengamati wajahnya. “Kenapa? Aku mau sama kamu malem ini, tahun baruan,”

Dirga mengusap-usap wajahnya. Aku merasakan sesuatu yang tak beres. “Sayang.. Kamu kenapa nggak bilang kalo mau kesini? Aku udah setuju sama bos kalo bakal lembur malem ini,”

Seketika tubuhku melemas, kecewa.

“Maaf ya, Sayang. Kamu kapan balik ke Jakarta?”

“Besok, jam 7 malem dari Jogja,” jawabku lesu.

Dirga memegang tanganku. “Yaudah gini, malem ini aku minta maaf banget nggak bisa nemenin kamu.. Tapi, besok aku janji aku bakal seharian sama kamu. Gimana?”

Aku tersenyum kemudian mengangguk dan memeluknya. Aku sangat merindukannya.

“Aku kangen kamu, Ga.”

Dirga membalas pelukanku tanpa kata-kata.

“Sayang, aku berangkat dulu, ya. Kamu istirahat aja. Aku pulang pagi kayaknya.” Dirga mencium kedua pipiku, lalu ia keluar rumah.

“Iya, kamu hati-hati, ya.” Balasku.

Setelah Dirga pergi, aku mulai kesepian. Aku menyalakan televisi. Acara televisi menampilkan semua acara konser dalam rangka menyambut tahun baru. Aku tambah merasa kesepian melihat orang banyak yang ada di konser tersebut. Ah, tentu saja! Lebih baik aku mendatangi pusat penyambutan tahun baru di Solo, daripada kesepian meratapi diri di kontrakan Dirga. Aku pun segera mengganti baju. Aku menelepon Dirga untuk memberitahunya, tapi handphone-nya tidak aktif. Yang penting aku tidak pulang setelah dia selesai lembur, karena aku membawa kunci rumahnya.

Setelah menempuh perjalanan selama satu jam setengah—yang seharusnya bisa ditempuh selama 30 menit, akhirnya aku tiba di sisi jalan Slamet Riyadi. Di sepanjang jalan Slamet Riyadi, setiap tahun baru biasanya diadakan Solo Car Free Night. Jalan tersebut akan ditutup dan digantikan dengan acara penyambutan tahun baru yang berupa pesta kembang api. Setelah membeli sebungkus harum manis, aku duduk di trotoar. Mengamati keramaian.

Tiba-tiba aku merasakan seseorang menyentuh pundakku, “Hai.. Kinanthi, bukan ya?”

Aku membalikkan tubuhku, “Iya,” aku memperhatikan gadis yang ada di hadapanku, “Kamu Helen, kan? Temennya Dirga?” tanyaku ragu-ragu.

Gadis tadi mengangguk dan mengajakku bersalaman, “Wah, udah lama banget nggak ketemu.. Kamu katanya kerja di Jakarta, kan? Kok kesini?”

“Eh iya aku di Jakarta, kesini mau ketemu....”

Kalimatku menggantung ketika melihat seorang laki-laki mendatangi kami. “Sayang, nih aku udah beliin wedang rondenya,” Setelah menyelesaikan kalimatnya, laki-laki tadi melihat ke arahku, dan seperti yang kuduga, dia terkejut. Aku bahkan lebih terkejut dari raut wajah yang ia perlihatkan. Tapi satu yang aku tahu, kami sama-sama menutupi rasa shock yang kami alami.

“Hai, Dirga!” Aku melambaikan tanganku pada laki-laki di samping Helen, berusaha terlihat senang karena bertemu teman yang sudah setahun tidak bertemu.

“Ha.. Hai.. Kamu apa kabar, Kinan?” Dirga juga berusaha melakukan hal yang sama denganku—terlihat senang.

“Baik kok, hehe.. Eh, aku nyari temenku dulu, ya, tadi aku barengan sama dia, tapi dia ngilang hehe.. Daaa,”

Tanpa menunggu pernyataannku ditanggapi oleh Helen atau Dirga, aku meninggalkan mereka. Jantungku berdetak cepat dan dadaku sesak. Otakku sulit menerima kenyataan yang aku hadapi sekarang. Bagaimanapun, panggilan sayang tadi—yang biasanya digunakan Dirga untuk memanggil—ditujukan pada Helen. Dan panggilan itu sudah menjelaskan sesuatu, sesuatu yang membuatku sekarang ini berada di dalam taksi menuju Stasiun Balapan. Aku akan kembali ke Jogja sekarang juga, Solo hanya akan membuatku gila.

“Kereta tujuan Jogja udah nggak ada, Mbak... Terakhir jam 8 tadi,”

Aku tahu. Aku masih hapal jadwal kereta rute Solo—Jogja atau sebaliknya. Aku hanya berharap sekali ini saja ada kereta yang akan membawaku ke pergi dari Solo sekarang juga. Tapi kereta tidak bisa menuruti harapan seorang hanya karena ia baru patah hati. Sekarang tidak ada yang bisa aku lakukan selain menunggu sampai besok pagi. Aku tidak punya tujuan lain—dan aku tidak ingin kemana-mana. Karena itu, aku memilih menginap di stasiun. Aku baru tahu, menginap di stasiun bukanlah hal yang tabu. Aku melihat banyak orang yang menginap di stasiun juga. Para penjaga juga mengatakan, di liburan seperti ini stasiun bagaikan hotel gratis.

Handphone-ku bergetar panjang, nama Dirgantara Hermawan tertera di sana. Ini pertama kalinya Dirga menghubungiku setelah kejadian Solo Car Free Night tadi. Aku menekan tombol merah di handphoneku, lalu menonaktifkannya. Aku tidak siap. Aku tidak siap mendengar sesuatu yang tidak ingin kudengar darinya. Aku menduga, dia pasti meneleponku setelah acara malam tahun baruannya dengan Helen selesai. Ah, nama itu. Helen benar-benar membuatku mendadak terkena serangan jantung. Helen adalah mantan pacar Dirga sebelum ia berpacaran denganku. Dirga memutuskan hubungannya dengan Helen dengan alasan tidak ada kecocokan. Dan sekarang, aku melihat Dirga dan Helen bersama lagi! Sudah berapa lama mereka bersama? Sudah berapa lama Dirga membohongiku? Apa alasan Dirga melakukan hal ini padaku? Apa kesalahanku pada Dirga sehingga ia tega selingkuh? Air mataku menetes, dadaku kembali sesak. Aku memejamkan mataku, berharap saat aku membukanya, semua yang terjadi malam ini hanyalah sebuah mimpi. Aku berharap, saat aku bangun besok, aku masih ada di kontrakan Dirga.

“Tiketnya dapet?”

Aku mengacungkan tiket kereta tujuan Jogjakarta yang barusan kubeli, “Dapetlah, kan aku udah bilang aku pasti dapet tiket, kamu nggak usah repot-repot nganterin sampe dalem..”

Dirga menarik tanganku, ia membimbingku untuk duduk di deretan kursi yang ada di teras stasiun. “Ya enggak apa-apa kali. Lagian ada yang mau aku bilang ke kamu di sini,”

Aku mengerenyitkan keningku, “Harus di sini? Bilang apa?”

Dirga menatapku sambil tersenyum, kemudian ia memegang tanganku, “Aku sayang kamu. Kamu mau jadi pacarku?”

Aku menahan napas. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang menggelitiki perutku. Ada letupan kecil di dadaku. Setelah beberapa menit merasakan hal-hal aneh di dalam dadaku, aku membalas senyumannya, “Mau.”

“Tapi, kenapa harus di sini, sih?”

Dirga memainkan alisnya, “Pernah denger lagu Stasiun Balapan nggak?”

Aku menggeleng. Melihat reaksiku, Dirga merogoh kantongnya dan mengambil handphone-nya. “Nih, denger.”

Sejurus kemudian aku mendengar suara merdu bernyanyi dengan bahasa jawa. Aku sudah tiga tahun di Solo, sedikit banyak aku mengerti bahasa jawa. Namun lirik yang paling aku thu dan pahami hanya saat si penyanyi menyanyikan lirik awalnya.

“Intinya lagunya itu tentang orang yang setia nunggu kekasihnya di Stasiun Balapan. Sama kayak aku yang bakal nunggu kamu terus di sini.”

“Mbak,” seseorang mengguncang tubuhku pelan.

Aku mambuka mataku. “Mbak yang kemarin mau ke Jogja, kan? Itu tiketnya udah bisa dibeli sekarang, setengah jam lagi keretanya berangkat,” seorang penjaga berseragam menunjuk ke arah kereta.

“Oh ya, makasih.”

Aku segera ke loket untuk membeli tiket. Hanya tidur dua jam membuat nyawaku belum seutuhnya kembali. Setelah membeli tiket, aku langsung masuk ke dalam kereta. Aku mengingat-ingat hal yang terjadi padaku. Dan setelah aku ingat hal yang membuatku ada di atas kereta sekarang, napasku tertahan, aku tidak dapat menahan air mataku untuk keluar. Sepanjang perjalanan Jogja—Solo, aku hanya bisa diam dan berpikir. Menyamakan pikiran dan hati, karena sepertinya hanya otakku saja yang bekerja dan menyalahkan Dirga atas segala yang terjadi. Tapi hatiku? Hatiku masih saja mencari-cari kesalahan yang kulakukan sampai membuat Dirga selingkuh. Hatiku menyalahkanku atas kegagalan hubunganku dengan Dirga.

Sesampainya di Jogja, aku langsung ke rumah kakakku. Menunggu sampai jadwal penerbanganku ke Jakarta jam 7 malam nanti. Tadinya, aku tidak berniat untuk mampir, karena aku mengira hari ini akan menghabiskan waktu dengan Dirga. Walau begitu, aku tetap memberitahu kakakku kalau aku akan ke Solo. Untungnya kakakku memaklumi dan tidak memaksaku untuk mampir. Tapi itu sebelum kejadian di Solo Car Free Night semalam.

“Lho, Kinan? Katanya nggak mampir.. Kok pagi banget kesininya?” Hal pertama yang kudengar saat kakakku membukakan pintu rumahnya dan mendapati adiknya ada di hadapannya.

Aku mendahuluinya masuk ke dalam rumah tanpa menjawab pertanyaannya.

“Matamu kenapa bengkak gitu? Abis nangis?”

“Mas Faisal mana?” Aku balas bertaanya pada kakakku, sebenarnya aku tidak ingin ia banyak bertanya padaku. Percayalah, ketika kamu patah hati dan merasa sakit hati kamu tidak akan ingin membuat orang benar-benar menganggap kamu perlu dikasihani. Walaupun penampilanku saat ini sepertinya memang sangat butuh dikasihani

Kakakku menghela napasnya, aku tahu ia menyerah. “Dia nemuin klien-nya di Semarang,”

“Oh,” aku berlalu dari hadapannya, dan menghempaskan badanku ke tempat tidur yang dulu aku jadikan tempat tidur ketika aku kembali ke Jogja.

“Pesawatmu jam berapa?”

“Jam 7,”

“Hmm.. Ntar biar aku yang nganter ke bandara, ya.”

“Hm.”

“Kamu berantem sama Dirga?”

Kali ini aku tak menjawab lagi, aku menutup kepalaku dengan bantal. Dan kakakku sepertinya benar-benar menyerah menanyaiku. Suaranya tak lagi kudengar.

Aku terbangun dari tidurku. Entahlah sudah berapa lama aku tertidur, yang jelas sekarang aku merasa lebih baik—sedikit lebih baik. Aku keluar kamar, samar-samar dari ruang tamu aku mendengar suara, suara yang sangat kukenal. Aku mengintip ke ruang tamu, dan aku melihat Dirga di sana—sedang mengobrol dengan kakakku. Dan sepertinya keberadaanku disadari oleh kakakku.

“Nah itu dia! Kinan, sini!”

Aku bergegas meninggalkan tempatku mengintip tadi. Aku benar-benar tidak siap untuk bertemu Dirga.

“Hei, kamu itu kenapa sih? Dirga mau ketemu kamu,” Kakakku menahan langkahku.

“Kakak kok nggak bilang kalo dia dateng, sih?”

“Tadi aku mau bangunin kamu, tapi dia bilang, dia nunggu kamu bangun aja. Udah samperin sana,”

Aku menggeleng, “Enggak, aku nggak mau ketemu dia... Aku nggak siap,”

“Hei.. Kok gitu, sih? Aku nggak tau masalahmu sekarang, tapi yang aku tau lari dari masalah itu nggak ada gunanya. Selesain masalahmu sekarang. Baik atau buruknya akibat dari penyelesaian masalahnya, itu urusan terakhir. Yang terpenting, kamu bakal lega dan nggak akan lari lagi kalo masalahnya udah selesai.”

Aku tahu hal itu. Aku tahu harusnya masalah itu diselesaikan, bukannya malah lari dari masalah itu. Aku tahu. Tapi, kenapa bicara itu terlihat lebih mudah daripada kita benar-benar menerapkannya?

“Udah sana,” Kakakku mendorong tubuhku. Aku pun mau tak mau menurutinya.

“Mau ngambil kunci, ya? Maaf, semalem kebawa...” Aku menyodorkan kunci rumahnya, sambil menahan air mataku.

Dirga menatapku dari atas sampai bawah. “Aku minta maaf...” gumamnya

Aku mengalihkan pandanganku. Ingin rasanya aku menghambur ke pelukannya, dan meminta ia mengatakan kalau semalam itu adalah sebuah kekeliruanku. Aku ingin dia mengatakan padaku, kalau semalam yang ia panggil sayang adalah aku, bukan Helen.

“Seharusnya dari dulu aku ngomong ke kamu... Aku nggak bisa jalanin hubungan jarak jauh. Aku butuh orang yang deket sama aku. Waktu aku tahu kamu bakal kerja di Jakarta, aku udah ngira kalo hubungan kita nggak akan berhasil. Tapi aku nggak mau buat kamu sakit hati atau aku nggak mau kamu ningglin kerjaan kamu, waktu itu kita baru pacaran dua minggu. Belum ada kepastian dengan pacaran dua minggu.”

Air mataku mengalir deras, bahkan sejak Dirga mengucapkan kalimat pertama. Aku ingin sekali mencacinya dan menamparnya. Tapi tak ada yang kulakukan selain menangis. Aku diam. Perasaanku hancur, hatiku sakit, napasku naik-turun. Banyak sekali kata dan pertanyaan yang ingin kuutarkan kepadanya, namun lidahku kelu. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku hanya bisa menangis.

“Woi, Kinan! Lu kenapa, sih? Beberapa minggu ini kayaknya lu murung banget.. Galau, ye?” Rina, seorang rekan kerjaku tiba-tiba muncul di hadapanku.

“Nggak papa, kecapekan doang,” jawabku singkat.

Rina memutar matanya, “Setelah lu gagal presentasi kemarin, setelah lu salah buatin kopi dengan masukkin garam buat Pak Heru, dan setelah lu salah ngasih informasi sama nasabah. Lu masih bisa bilang, ‘gua nggak papa’? Orang sekantor ini juga tau kali, lu itu ada apa-apa,”

Aku menanggapi ucapannya hanya dengan senyuman tipis sambil mengangkat jari telunjuk dan jari manisku ke udara.

“Kita tau kok kalo lu itu emang pendiem, jarang banget ngobrol sama kita. Tapi bukan berarti kita nggak perduli sama elu. Kalo emang ada masalah dan lu butuh temen curhat, kita semua ada buat lu. Lu tau, kan, di kantor ini kita nggak cuma bagi-bagi kesenangan?”

Sekali lagi, aku hanya membalas dengan senyuman.

“Yah.. Terus aja lu senyum gitu.. Gue nyerah deh ngasih tau lu,” Rina mengangkat tangannya tanda menyerah dan ia berlalu meninggalkanku.

Aku tahu Rina orang yang baik, orang sekantor juga tahu itu. Namun, aku selalu menjaga jarak dengan mereka yang rata-rata memang berasal dari Jakarta. Bukan apa-apa, aku hanya tidak ingin terjerumus ke kehidupan malam mereka. Minum dan dugem adalah hal yang biasa untuk mereka, tapi tidak untukku—dan keluargaku. Aku sangat mudah terpengaruh. Dan sebelum itu terjadi, sebaiknya aku menjaga jarak dengan mereka. Aku berkali-kali memutar otakku saat aku ditawarkan bekerja di Jakarta. Namun, aku tidak mau menjadi pengangguran, karena itu aku menerima tawaran pekerjaan ini.

“Eh, gua lupa deh. Tadi gua kesini itu mau ngasih tau elu. Lusa kita berdua ditugasin ke Solo, buat pertemuan rutin bank kita,” Rina muncul lagi di depanku.

Aku mengernyitkan keningku, “Solo? Harus Solo?”

Rina menyadari perubahan wajahku, “Gua yakin, sih, gua nggak salah denger. Emang ada apa dengan Solo? Gua nggak pernah liat ekspresi kaget lu kayak gini,”

“Bilang sama Pak Heru dong, lusa gua nggak bisa.. Cari orang lain aja,”

“Eh, ya nggak bisa laaah... Lagian tumben-tumbenan lu nolak tugas dari Pak Heru, ada apa sih?”

“Gua..” Aku memandangi Rina yang menatapku penuh tanda tanya.

“Tahun baru kemaren?! Elu memanfaatkan waktu libur yang cuma sehari buat ke Solo? Pantesan pas gua ngajakin tahun baruan bareng, lu nggak mau, ya..” Akhirnya aku bercerita kepada Rina, dan aku bercerita dengan Rina ternyata membuatku sedikit tenang.

“Hahaha.. Iya, dan gua nyesel,” tawaku terasa hambar.

“Ya udahlaaah, setidaknya lu udah tau yang sebenernya sekarang. Dan lu juga tau, kan, kita nggak bisa minta Pak Heru ngubah keputusannya? Jadi, ayo kita selesain tugas kita, dan have fun di sana.. Oh ya, karena lu udah pernah tinggal di sana, lu harus ngajakin gua jalan-jalan. Oke?”

Aku menarik napasku, “Oke..”

Sebenarnya, di Solo kami hanya disuruh menghadiri satu pertemuan. Aku merasa lebih banyak waktu luang yang diberikan kepada kami daripada waktu bekerja. Bisa dibilang, tugas keluar kota merupakan liburan gratis yang diberikan kantor kepada kami.

“Kamu nggak beli?” Rina bertanya padaku sambil mencoba sebuah rok batik. Ia menenteng banyak kantong plastik.

“Aku udah bosen sama batik, Rin,” aku melirik jam tanganku, sudah waaktunya sholat dzuhur. “Rin, aku mau sholat dulu, ya.”

“Oh oke.. Ntar aku nelepon kamu deh kalo udah selesai,”

Aku mengangguk dan meninggalkan Rina, segera menuju ke masjid yang dekat dengan Pasar Batik Klewer.

Aku duduk di teras masjid menunggu Rina. Tadi Rina mengirimkan sms padaku mengatakan ia sudah selesai belanja dan ia akan menghampiriku di masjid.

“Kinan? Alisya Kinanthi?”

Aku menoleh ke asal suara, dan orang yang benar-benar sangat tidak aku harapkan kehadirannya, kini ada di depanku. “Dirga?”

Belum hilang kekagetanku, orang itu duduk di sebelahku. “Kamu ke Solo ngapain? Ada kerjaan, ya?”

Aku mengangguk, masih belum bisa bersikap biasa. Aku benar-benar berharap Rina cepat datang dan mencairkan suasana yang membeku sekarang ini. Aku dan Dirga saling diam, aku tidak tahu apa yang dipikirannya. Sedangkan aku, malah melukai diriku sendiri dengan mengingat-ingat kejadian malam tahun baru satu bulan lalu. Dan kali ini, aku benar-benar ingin melempar sepatu ke wajahnya. Namun, di sisi lain aku sangat merindukannya. Aku ingin sekali memeluknya sekarang juga. Duh, Rina... Kamu dimana?

Handphone-ku bergetar panjang, Rina menelponku.

“Halo Rin, lu dimana? Gua nunggu di sisi mesjid yang deket parkiran, nih,”

“Santai, Kinan.. Gua udah ngeliat elu kok. Itu mantan lu? Lu mau gua samperin atau gua tinggalin?”

Aku melirik Dirga, mengawasi kalau-kalau ia mendengar pembicaranku di telepon, “Samperin guaaa.. Lu harus nyelametin gua dari ini orang, pliiiis. Gua nggak bisa pura-pura kuat di depan dia, gua bisa nangis kalo lima menit lagi di sini,”

Aku mendengar Rina tertawa, “Oke oke..”

Beberapa menit kemudian, Rina menghampiriku.

“Kinan, ayo balik. Eh, temennya Kinan, ya? Kenalin, gua Rina...”

Dirga menyambut tangan Rina, “Aku Dirga.. Eh, kalian mau balik kemana? Aku anterin aja, gimana? Mumpung aku bawa mobil...”

Aku ingin menolak, tapi aku tak bisa mengeluarkan suaraku.

“Kita mau balik ke hotel.. Kalo nggak ngerepotin, boleh deh,” Rina menyetujui ajakan Dirga.

Aku menatap Rina meminta penjelasan, tapi Rina hanya membisikiku, “Lumayan, hemat ongkos. Lu tenang aja, dia biar gua yang ngurusin.”

Rina tidak mengingkari kata-katanya. Rina sangat tahu aku tidak ingin bicara dengan Dirga. Sepanjang perjalanan, Dirga hanya mengobrol dengan Rina. Pertanyaan Dirga yang ditujukan kepadaku pun dijawab oleh Rina.

“Makasih ya, Dirga.. Seneng bisa kenal sama elu. Hati-hati, yaaa...” Setelah Rina selesai mengucapan terima kasih, aku dan Rina pun keluar dari mobil.

“Eng.. Kinan!” Dirga memanggilku, “Makan, yuk?”

Aku melihat ke arah Rina—meminta petunjuk.

“Menurut gua, kalo lu emang mau terlihat baik-baik aja di depan dia, lu harus terima ajakan dia. Gua tau kok lu jago banget pura-pura. Good luck, ya.” Rina menepuk pundakku dan pergi begitu saja. Ya Tuhaaaan.... Selamatkan aku.

“Jadi...” Aku mencoba mencairkan suasana.

“Jadi?” Dirga menahan sendoknya di udara. Jujur saja, saat ini aku sangat ingin menangis, dan memohon kepadanya untuk kembali padaku. Namun otakku melarang, aku bukan pengemis yang meminta-minta.

“Kamu sama Helen gimana?” Aku mengutuk pertanyaanku. Tapi aku sangat ingin tahu, sejauh apa hubungan mereka.

“Allhamdulillah baik..”

Aku melirik tangan Dirga. Tangan Dirga yang dulu selalu menggenggam tanganku. Tangan Dirga yang—eh, itu cincin?

“Kamu udah tunangan?”

Hening.

Selera makanku seketika menghilang. Aku meletakkan sendok dan garpu di piringku, kemudian meninggalkan Dirga.

“Kinan!” Dirga menahan tanganku. “Kamu kenapa?”

Aku memandangi Dirga tak percaya. “Kamu tanya kenapa?! Kamu udah tunangan, dan kamu masih berani ngajak cewek lain makan?”

Dirga mengerenyitkan keningnya, “Emang salah, kalo aku ngajak temenku makan? Lagian aku udah ngasih tau Helen kalo aku ketemu kamu...”

Aku tertegun. Dadaku sakit seperti ditusuk. Air mataku menetes. Aku terlalu berharap dengan Dirga. Aku mengira Dirga akan merasakan hal yang sama seepetiku setelah kami putus. Tapi ternyata tidak. Dirga baik-baik saja. Sedangkan aku, masih berada pusaran masa lalu, berangan-angan semua akan kembali.

“Kinan, aku minta maaf kalo kata-kataku barusan nyakitin kamu...”

Aku mengangkat kepalaku memandangi Dirga, “Udahlah, Ga. Aku aja yang terlalu naif,”

“Kamu mau aku anter ke hotel?”

Aku menggeleng, “Nggak usah, Ga. Aku sendiri aja, aku masih perlu berpikir dan belajar nerima semuanya. Aku duluan, ya.”

Dirga mengangguk, “Hati-hati..”

Aku mengamati lampu-lampu jalan berwarna kuning yang berjejer di depan gedung Bank Indonesia. Menarik napasku, dan mulai merefleksikan diriku sekarang dengan diriku yang lalu. Mencoba mengeluarkan semua rasa kecewa dan rasa sakitku. Dan terus menguatkan diri sendiri. Aku selalu melakukakan hal ini jika sedang dalam masalah. Aku memilih tempat yang ramai agar air mataku tak keluar. Aku sengaja menahan air mataku, karena jika aku menangis aku tidak akan bisa berpikir lagi. Setelah hampir sejam aku berpikir, akhirnya sebulir air mataku menetes. Hanya sebulir. Kemudian aku tersenyum, hatiku sekarang lebih lapang. Aku sudah bisa menerima semuanya. Aku memang belum bisa melupakan rasa sakit yang kurasakan. Namun aku bisa memastikan, besok aku bisa meninggalkan Solo dengan senyuman, tanpa rasa takut untuk kembali lagi ke sini.

Comments

Post a Comment